こんにちは!biwo-campです。

3月に入り、九州もだんだん春の陽気を感じられるようになってきました。上着なしで買い物に出かけるのも気持ちいい季節。私たちの住んでいる地域では、桜の開花がもうすぐそこ!待ち遠しいですね。

暖かくなってくると、キャンプでの保冷が悩みの種です。たっぷりの氷でキンキンに冷やしたハイボール、想像しただけで最高です! 4人家族でジムニー(JB74)に乗りキャンプをしている狭小積載キャンパーの我が家にとっても、暑い季節のキャンプでは氷が必須!

昨夏までは、スノーピークのサーモピッチャー1900に氷を詰め込んでキャンプに行っていましたが、子どもたちの成長と共に氷の消費量も増え、そろそろ容量が足りなくなってきました。

容量の大きいものが欲しいなと思っていたところに、何気なく立ち寄ったワークマンで、なんと!奇跡的に「ラウンド真空ハイブリッドコンテナ FCD22」をゲット! なかなか手に入らないうえに、転売も多いと噂のレアアイテム。まさか出会えるとは思っていなかったので、本当にラッキーでした!

このコスパ最強のラウンド真空ハイブリッドコンテナ、すでに多くの先人がその性能をアップさせるためのDIY術をブログやYouTubeなどで紹介しています。

我が家でも、ちょっとしたDIYに挑戦してみたので、その内容をご紹介します!

先人の知恵

コスパ最強!保冷力抜群と評判のラウンド真空ハイブリッドコンテナですが、どうやら弱点はその蓋にあるようです。確かに、軽く叩いてみると、少し空間があるような音が聞こえます。

この蓋の保冷力の弱さが、コンテナ全体の保冷性能を低下させる要因になっているのではないか…という声も。そこで、先人たちは様々なカスタム術を編み出し、惜しみなく共有してくれています。

- 蓋にウレタン注入

- 蓋の内側を断熱材で覆う

- パッキン交換で密閉力UP

- 中蓋作成

改造しなくても1泊のキャンプであれば十分な気もしますが、いかんせん我が家では先日購入したばかり。まだ実戦投入できておらず、その実力は未知数です。

とはいえ、蓋に穴を開けてウレタンを注入するなどの大掛かりな改造は私たちには難易度が高い!

中蓋

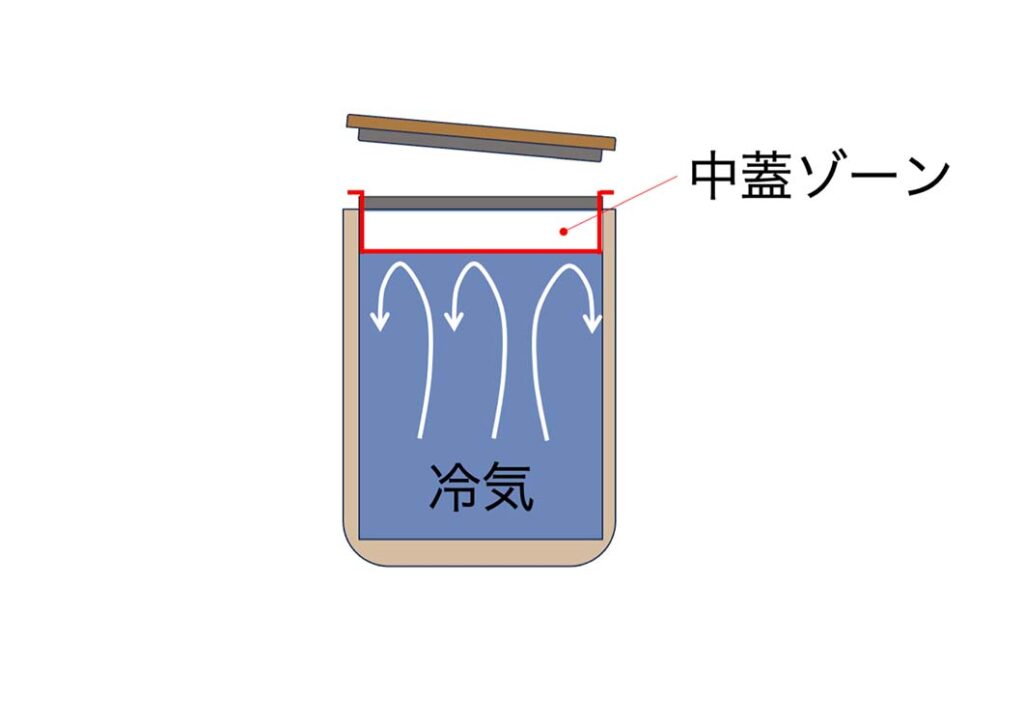

我が家でもできそうなDIYを探していたところ、「中蓋」という先人たちの知恵を発見! これなら上蓋から逃げる冷気を防げるかもしれないと思い、早速試してみることにしました。

クリック・タップで拡大

ところが、ぴったり合いそうな蓋が見つからない…。先人情報によると、宝島社から2021年5月6日発刊の「MonoMax特別編集 キャンプ・アウトドア 特別付録 CHUMSブービーバードキャンプクッカー」の蓋がシンデレラフィットするらしいのですが…。

メルカリなどでは購入できそうでしたが、他にないかと探していたところ、なんと100円ショップのCan★Do(キャンドゥ)で発見!

「ステンレス折りたたみ手つき鍋16cm」という商品です! アウトドアコーナーに陳列されていて、価格は330円。100円じゃない商品です。

加工

100円ではありませんが、失敗を恐れず、いざ加工開始!

まずは、折りたたみ式の取っ手を外します。この作業、結構腕力が必要なので、女性は少し大変かもしれません。怪我をしないよう、厚手の手袋を着用して作業してくださいね。

取っ手をはめ込む部分は溶接されているようで、かなり頑丈です。慎重に、でも力強く剥ぎ取っていきます。あまり強引にやると鍋本体が変形してしまうので、注意が必要です。剥がした部分の残骸が棘のように鍋に残ってしまったので、ニッパーで綺麗に切り落としました。

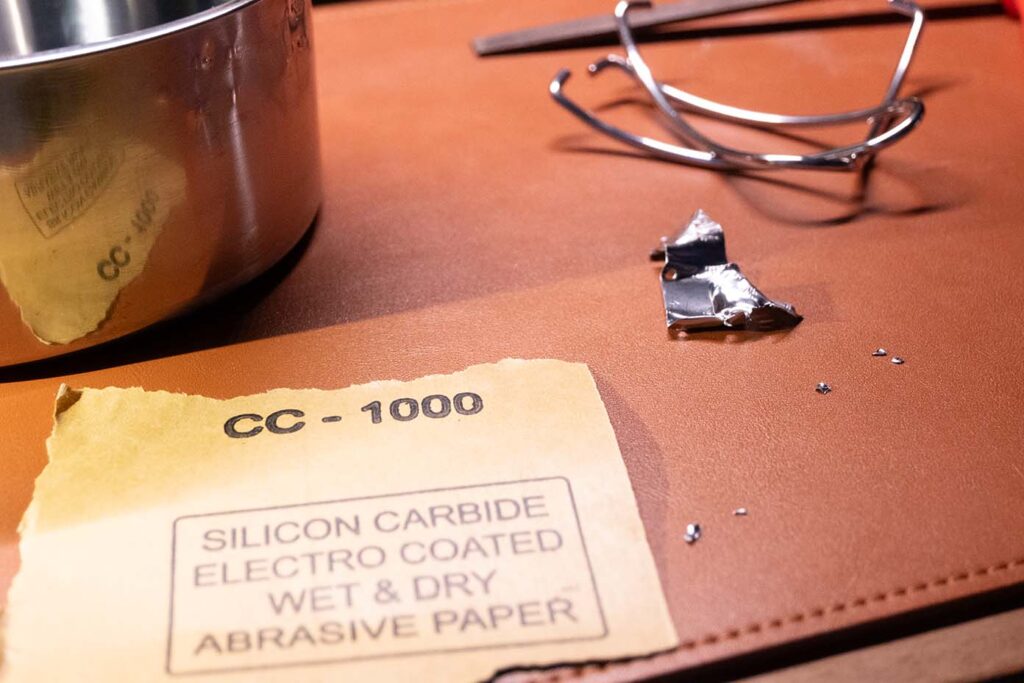

ニッパーで取っ手の残骸を切り落とした後、ヤスリを使って残った凹凸を滑らかに削っていきます。切り落とした金属や削りカスが目に入ると危険なので、保護メガネなどを着用して作業してくださいね!

うーん…完璧とは言えませんが、ラウンド真空ハイブリッドコンテナの内側に傷をつけないよう、耐水ペーパーでさらに滑らかに仕上げていきます。

家にあった1000番の耐水ペーパーを使って、丁寧に磨いていきました。手で触って凹凸が気にならない程度になったら完成! 削りすぎると穴が開いてしまうかもしれないので、注意してくださいね。

取り付け

取り付けといっても、作った蓋を乗せるだけ! 超簡単です。驚くほどぴったりとハマります。

蓋もしっかりロックすることができます。

中蓋が上蓋のパッキンを押してくれているのか、遊びも全くありません。しっかりとフィットしている感じです。

水漏れ実験

ラウンド真空ハイブリッドコンテナは、ロック状態でも液体が漏れてしまいます。しっかりとフィットしている感じだったので、今回作った中蓋がどれくらい効果があるのか、無い状態とある状態で水漏れ具合を比較検証してみました。

まずは、ラウンド真空ハイブリッドコンテナの中に少量の水を入れます。

まずは中蓋なしで試してみましたが、やはり水漏れします。

次に、中蓋ありで試してみます。上蓋の遊びもなく、しっかりと固定されているのが分かります。

チョロッ…

漏れんのかーい!(笑)

角度によっては漏れないこともありますが、やはり中蓋だけでは完全な水漏れ防止は難しいようです。いつか先人たちの知恵を借りて、パッキンもDIYに挑戦してみたいです!

使用感

我が家では主にアイスロック(氷)の持ち運びに使う予定ですが、念のため飲み物を入れて蓋の閉まり具合も確認してみました。350ml缶、500ml缶、そして600mlペットボトルを入れてみたところ…DIYした中蓋は閉まりませんでした。後日500mlペットボトルも入れてみましたが、そちらも同じくダメでした。

閉まらず浮いてしまいます。

350ml缶や500ml缶であれば、中蓋は問題なく閉まります。ただし、350ml缶を縦に2本重ねると、残念ながら閉まりません。

手裏剣保冷剤

UJack様の「真空ハイブリッドコンテナ用手裏剣保冷剤 アイスパック ハードタイプ」を購入してみました。もう、名前からしてカッコイイですよね!「手裏剣保冷剤」…男子ならワクワクしないわけがない!

真空ハイブリッドコンテナ用だけにサイズ感は問題なくジャストフィットですね!

しっかり蓋も閉まります。

フィールドテスト

家庭用冷蔵庫の製氷機で作った氷と、ついでに子どもが好きなラムネアイスが、コンテナの中でどれくらい溶けずに頑張ってくれるか、実際のキャンプで検証してみました!今回のキャンプはまだ肌寒さが少し残る季節。ギンギンに太陽が照りつける真夏のキャンプとは条件が違うので、あくまで一例として、軽い気持ちで参考にしてみてくださいね。

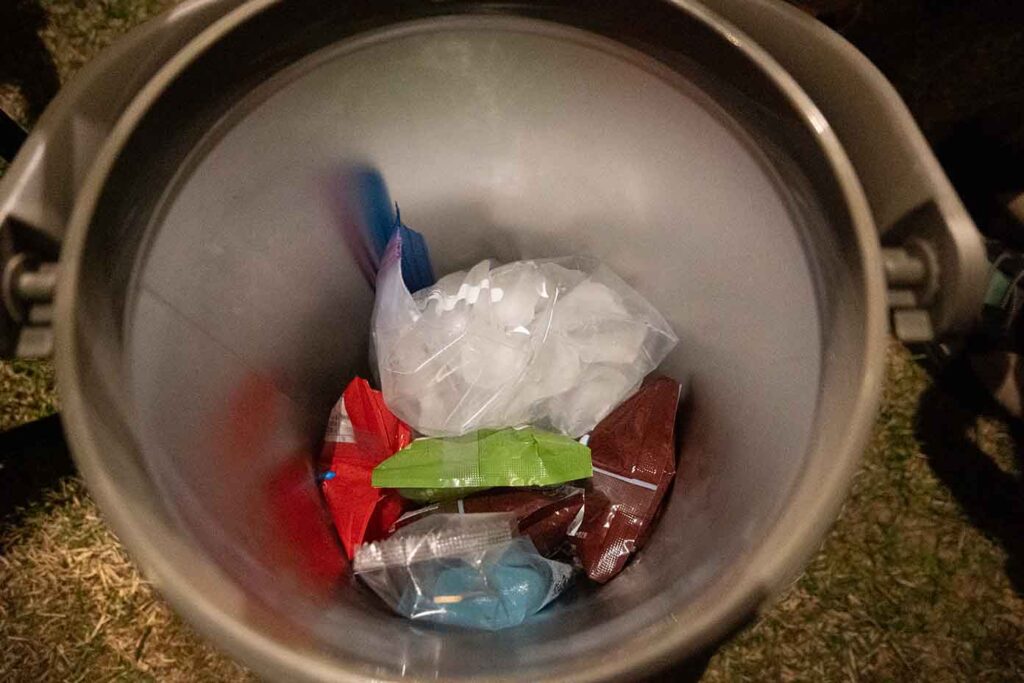

AM8:30 予冷〜詰め込み

今回の検証にあたり、まずは「予冷」からスタート。出発の約60分前に中に保冷剤をセットして、あらかじめ庫内を冷やしておきました。この一手間が、その後の保冷力を左右します。

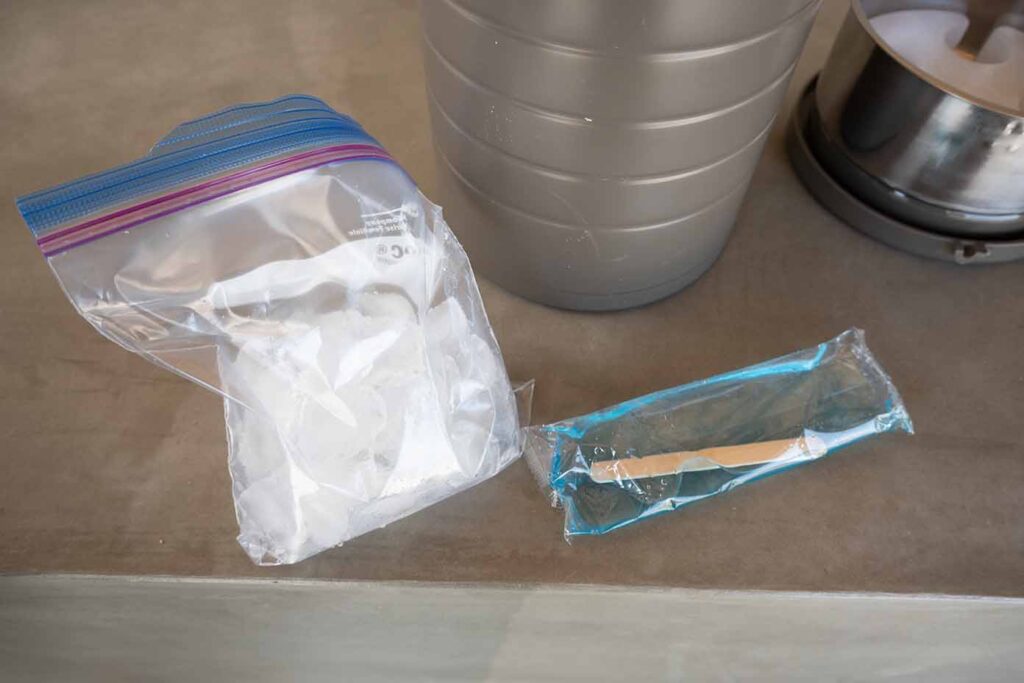

ジップロックに入れた自家製氷と、ラムネアイスを配置。空いたスペースには、子どものおやつとして用意した冷凍生大福も一緒に入れました。

ラムネアイスは、「今日の午後まで持つかなあ…まあ、たぶん無理だろうな」 と半ば諦めつつ、氷と一緒に投入。

中身の写真を撮ったりしているうちに、氷やアイスの表面がわずかに溶け始めているのに気づいて、急いで蓋をしっかり閉めて車への積み込み作業に移りました。

PM15:30 キャンプ場

設営後の状況です。この日の最高気温は21度ほどで、比較的過ごしやすい一日でした。気になるコンテナの中身の確認はせず、ぐっと堪えて、まだそのままの状態にしてあります。

PM19:30 中身のチェック

夕食も終わって、まったりタイム。すると、子どもたちがそわそわし始めました。朝から大事に守ってきたコンテナの蓋を、ついに開ける時が来ました! まさに『封印解除』です(笑)。さあ、みんなが楽しみにしている大福と、気になるラムネアイスの状態はいかに!?

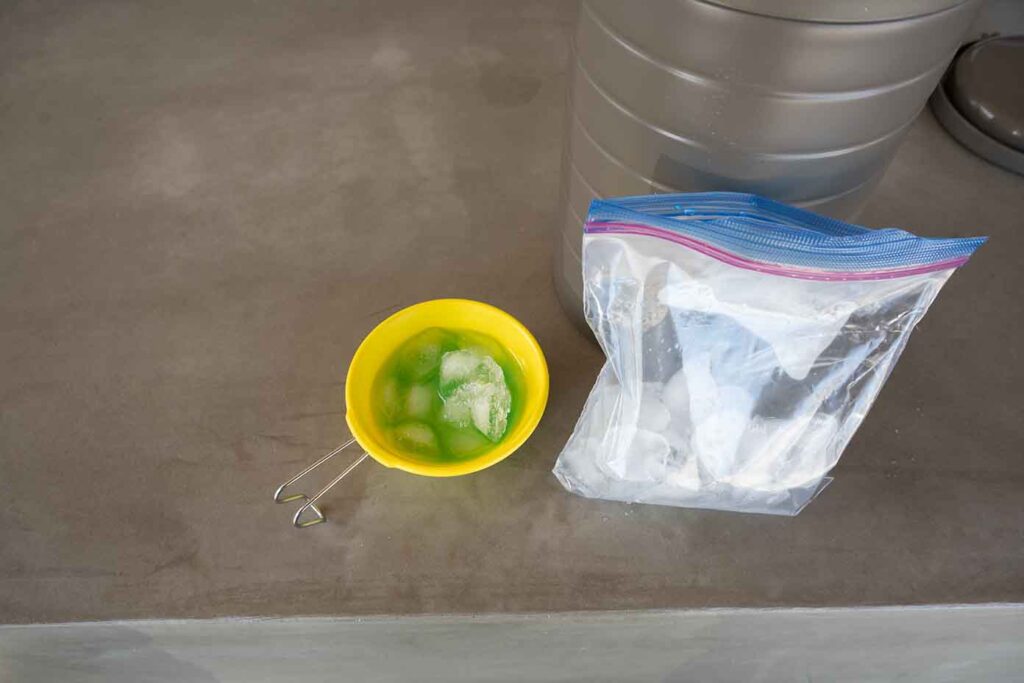

おっ!朝詰めたときの状態と比べても、ほとんど遜色なし。氷はカチカチのままで、しっかりと形を保っていました。これは予想以上の保冷力かも?

表面は少し溶けて柔らかくなっていましたが、アイスの形はまだしっかりキープ。子どもたちの熱い視線をスルーして、実験のためにアイスは翌日まで再び封印です。生大福は取り出して子ども達のおやつに。コンテナにはアイスと氷だけを残しました。

AM10:00 撤収

撤収作業がほぼ終わり、昨日から入れっぱなしだったラムネアイスの存在をすっかり忘れていました。撤収時の気温は13度と、あまり高くない状況です。

うん、まあ、そうだよね…

ラムネアイスは、予想通りすっかり溶けていました。まあ、これは仕方ないですね。でも、その一方で驚いたのが氷。なんと24時間以上経ってもほとんど溶けておらず、入れたときの形がほぼそのまま残っていました。

溶けてしまったラムネアイスは、液体をシェラカップに移して、残っていた氷を浮かべて娘のおやつに。完全に溶けちゃいましたが、無駄にならずに済んでよかったです。

キャンプから帰宅した午後1時頃でも、コンテナ内の氷はまだしっかりと形を保っていました。今回はまだ涼しい時期だったので、真夏での実力は未知数。次回は、中蓋の有無による違いや、暑い時期での限界にもチャレンジしてみたいところです。

カバー作成

真空ハイブリッドコンテナにぴったりのカバーが欲しくて、ネットで色々探してみたんです。でも、専用設計の素敵なものは、やっぱりお値段もそれなりで…。コンテナ本体より高価になるのはちょっと躊躇してしまいますよね。「自分で作ってみようかな」と思いつつも、なかなか実行に移せないまま、時間だけが過ぎていました。

材料

そんな中、近所の100円ショップのCan★Do(キャンドゥ)をパトロール中に発見したのが、こちらの保冷も保温もできるアルミバッグ。サイズは「約22cm × 27cm」で、嬉しいことに4枚も入っていました。パッケージのタグを見てみると、片面には「保冷」、もう片面には「保温」と書かれていましたが、どちらも同じ商品です。

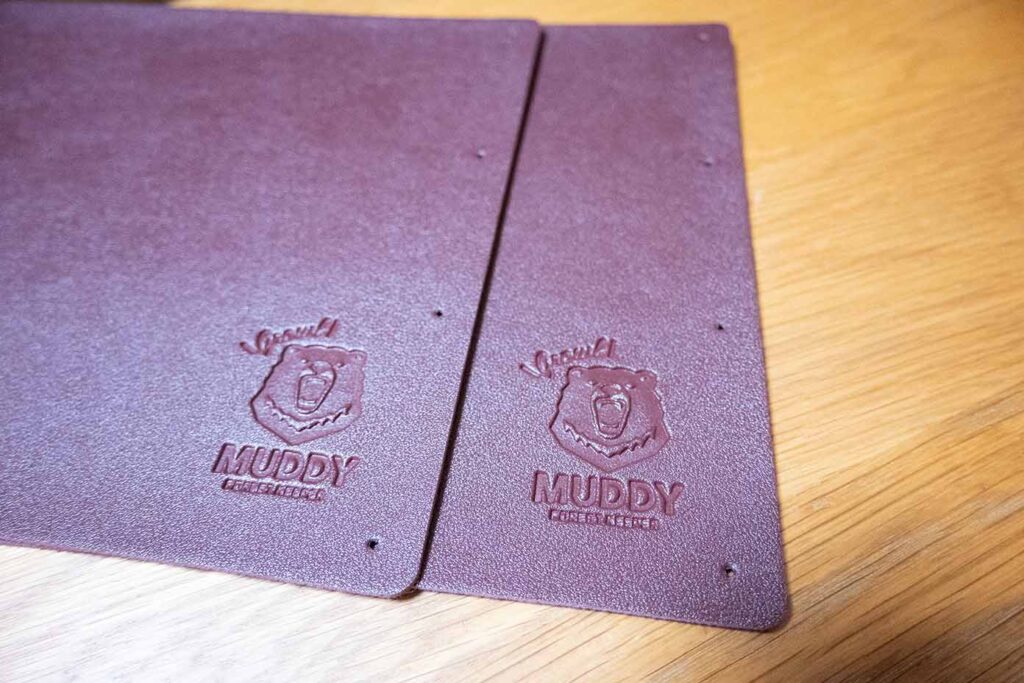

そして、もう一つ。ポリウレタン製のアウトドアマットです。サイズは「約22cm × 30cm」で、カラーは2種類。ブラウンの方は残念ながら在庫が残り1枚だったので、もう一方の赤茶色の方を2枚買ってきました。

加工

せっかくなら、保冷力ももっと高めたい!

そんな気持ちもあって買ってきたアルミバッグ。詳しい計画はまだこれからですが、まずはどんな風になるか、手を動かしてみることに…

このアルミバッグは袋状になっていますので、まずは両サイドの圧着されている部分を切り落とし、開いて一枚のシートにしていきます。

丁寧に広げていきます。

そして、試しにコンテナの胴体に巻いてみると…これが本当に不思議なくらい、ぴったりとフィットするではありませんか!

続いては、もう一つのアイテム、ポリウレタン製のアウトドアマットの加工に取り掛かります。

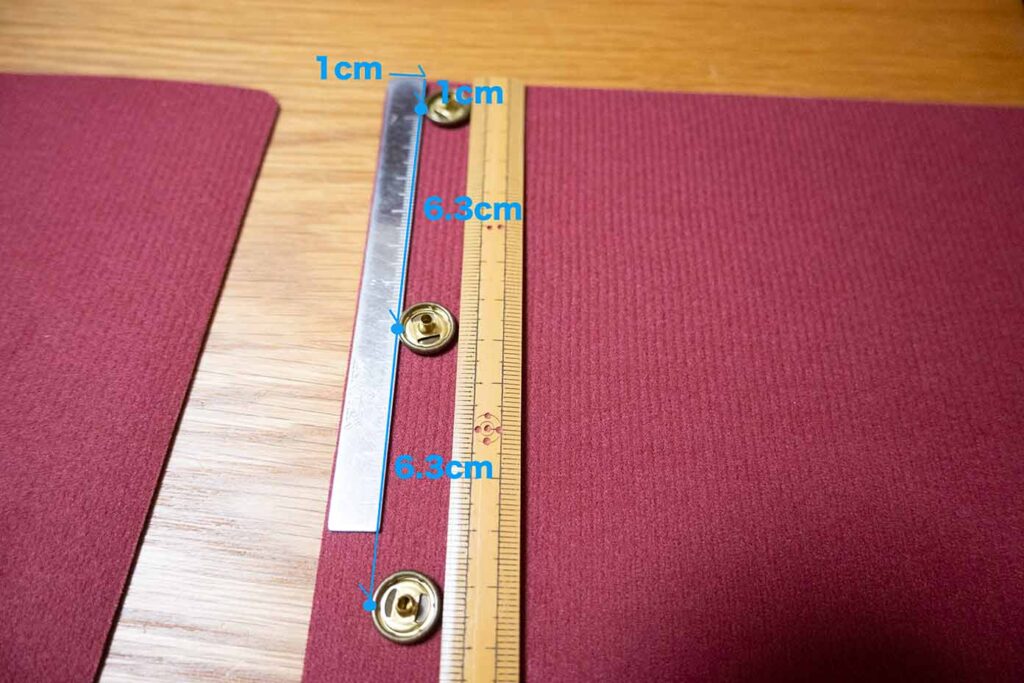

こちらは2枚を連結させて、コンテナを包むように仕上げていく予定です。連結には、家にストックしてあった13mm径のバネホックを使うことにしました。

まず、マットの縁(短辺側になります)から1cm内側のライン上に、バネホックを4箇所取り付けていきます。最初のバネホックの位置は、マットの上下の端からそれぞれ1cmのところ。そこから、隣り合うバネホックの中心同士が6.3cmの間隔になるように印をつけていきす。

印に合わせてパンチで丁寧に穴を開け、バネホックを一つひとつ留めていきます。

バネホックは、専用の打ち棒を使って一つひとつ、しっかりと固定していきます。ちなみに我が家では、この打ち込み作業にはいつもキャンプで使う薪割り台とペグハンマーを活用しています。

完成です。熊のマークも良い感じです!

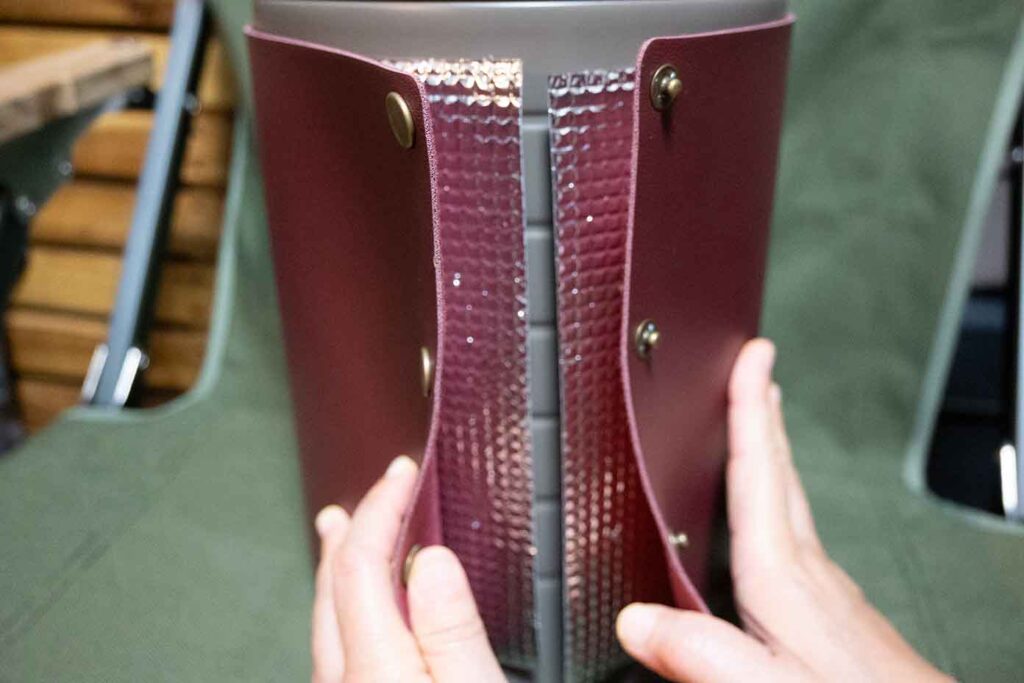

装着

いよいよ、2つの素材を組み合わせていきます。

先ほどシート状に加工したアルミバッグを内側にし、その外側をバネホックを取り付けたアウトドアマットで包み込むように重ね、ホックを留めて固定していきます。

なかなか良い感じに仕上がったのではないでしょうか。アウトドアマットは、ブラウンが在庫切れだったため赤茶色を選んだのですが、こうして実際に形にしてみると、この落ち着いた色合いもとても素敵ですね。

補足

アルミバッグを内側に挟み込むと、確かに保冷効果のアップは期待できるのですが、その厚みで外側のアウトドアマットがほんの少しだけ伸びてしまうようです。

そのため、もしアルミバッグを挟まずにアウトドアマットのホックだけを留めると、その厚み分のゆとりができてしまい、カバー全体が下にずり落ちてきてしまうことがありました。今のところは、カバーを着脱する際に、毎回加工したアルミバッグも一緒に挟み込むようにして、このズレを防いでいます。

アルミバッグを使用するかどうかは、このフィット感との兼ね合いも考慮して、お好みで試してみていただければと思います!

まとめ

ワークマンのラウンド真空ハイブリッドコンテナに中蓋を入れたい!という需要があるかは分かりませんが、なかなかネットで調べても情報が出てこなかったので、今回記事にしてみました。

少しでも参考になれば嬉しいです!

我が家は主に氷を持ち運ぶために使う予定なので、中蓋と上蓋の間に空間を作ることで、上下からの保冷効果を高め、保冷力アップを目指しています! もし容量を減らしたくない場合は、他にもたくさんのDIY方法が紹介されているので、ぜひ参考にしてみてください。

では、また!